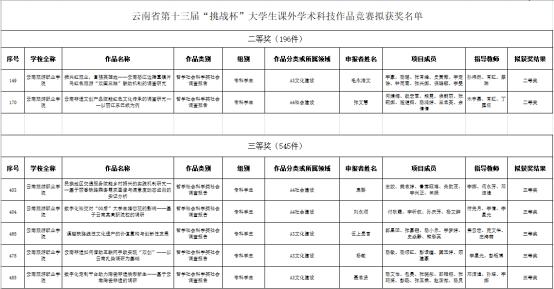

近日,由共青团云南省委、中共云南省委教育工委、云南省社会科学院、中国科学院昆明分院、云南省学生联合会、中国移动通信集团云南有限公司联合会主办的云南省第十三届“挑战杯”大学生课外学术科技作品竞赛圆满落幕,我院报送的参赛作品共获得二等奖2项、三等奖5项。

云南省第十三届“挑战杯”大学生课外学术科技作品竞赛历经3个月校赛和省赛复审的激烈角逐,全省各高校推报了11455件作品,覆盖人数66461人,共988个作品参与省赛,参赛学校、参赛项目和辐射学生人数均创赛事新高。

经过激烈的角逐,我院7个作品共斩获二等奖2项、三等奖5项。让我们一起来领略他们的风采!

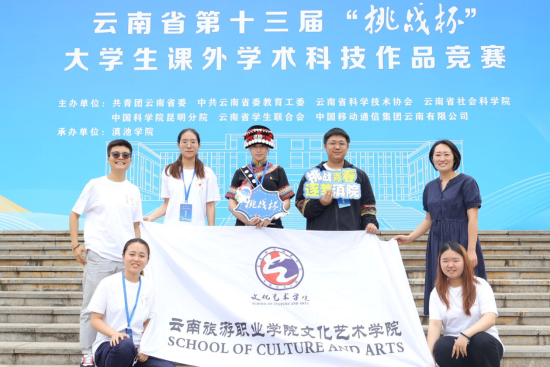

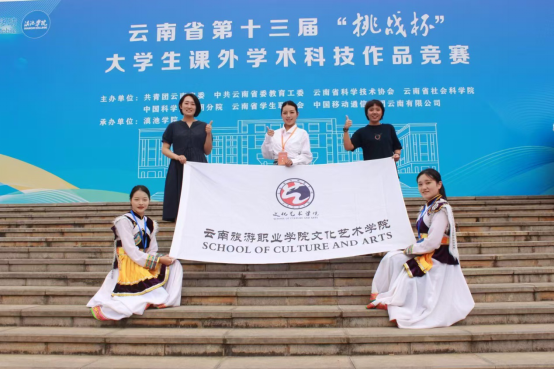

获奖队伍风采展示

项目名称:《振兴红旅业富强英雄地—云南怒江边陲重镇片马红色旅游“双圈三轴”联动机制的调查研究》

团队成员:毛永浩文、李豪、杨瑶、张常峰、史黄薇、李定馀、钟雨君、张兴娜、保璐颖、李雯

指导老师:孙祎然、常虹、蔡琳

项目介绍:本项目以云南怒江傈僳族自治州边陲重镇片马红色旅游发展情况为调查对象,团队通过对不同群体进行的多种实证调查,发现目前片马镇在红色旅游发展中存在红色旅游资源深度开发不足、红色旅游体验形式单一、特色文创产品开发形式单一等问题,在进行数据统计与分析后,探讨出各因素之间的内在联系及其影响程度,构建了以红色文化传承与旅游发展责任为导向,红色旅游产业链内生态圈与产业链外生态圈双圈驱动,资源开发轴、宣传推广轴、服务保障轴三轴协同发力的“双圈三轴”联动机制。

所获奖项:省级二等奖

项目名称:云南非遗文创产品赋能红色文化传承的调查研究——以丽江东巴纸为例

团队成员:张文慧、何婧楠、余倩倩、段宏君、熊霓、侯朝丽、张莉娜、施健翔、杨润婷、王忠英。

指导教师:木宇嘉、常虹、丁露依。

项目简介:作为我国传统手工艺的云南丽江东巴手工纸,拥有着悠久的历史和独特的艺术价值,借助云南丰厚的红色旅游资源优势,将我国第一批国家级非物质文化遗产——丽江东巴手工纸技艺融入红色文创产品制作,既提高云南非遗文化的知名度和传播力,又激发云南红色文创产品的活力,赋能红色文旅产业发展。通过问卷及访谈结果分析,我们发现,丽江东巴手工纸具有开发意义、红色文创产品突出教育功能、丽江东巴纸是红色文化和民族文化的传播介质。本研究构建“非遗+红色+旅游”的良性循环机制、构建“五位一体”红色文创产品设计模型、构建“三联互动”丽江东巴纸非遗体验等建议。总之,将丽江东巴手工纸技艺融入现代生活,赋能红色历史文化传播,创造出具有云南非遗特色的红色文创产品,是项目调研的最终目的。

所获奖项:省级二等奖

项目名称:《民族地区交通服务赋能乡村振兴的实践机制研究——基于丽香铁路乘客需求画像与满意度动态监测的实证分析》

团队成员:袁黎、王姣、樊忠婷、鲁茸旺堆、田振、朱勋茂、李兴正

指导教师:李娜、何永芳、邓洁煌

作品简介:立足国家“兴边富民”与“交通强国”战略背景,创新性地以民族团结与地区发展为嵌入视角系统探究民族地区交通服务赋能乡村振兴的实践机制。通过了问卷调查的形式收集到了350份有效问卷,从而了解到丽江铁路目前已有的个性化服务及乘客满意度确定了乘客的需求画像。借助国内研究聚焦高铁服务质量、个性化服务及满意度,本研究立足此,借调研分析丽香铁路服务,探索交通服务赋能乡村振兴、促进民族交流融合的实践机制,为区域发展提供参考。

所获奖项:省级三等奖

项目名称:《数字化社交对“00后”大学生婚恋观的影响——基于云南某高职院校的调研》

团队成员:付秋霞、李昕航、孙庆芳、杨文鲜

指导老师:符尧月、李情、李星光

项目简介:随着现代数字技术的迅速发展,在当前时代的洪流里,高校学生正在经历着数据时代的冲刷,他们的生活中遍布数字化,这种变化或多或少会对其生活、行为习惯等产生影响。大学阶段正值学生思想与心理成长的紧要关头,他们极易受到外界各种因素的影响,从而可能在思想和行为上出现偏离。因此,如何引导““00后””学生树立健康、积极的婚恋观,已经成为当今社会、高校和家庭亟待解决的重要课题。本研究以云南省某高职院校学生为例,通过调查与分析,初步探讨“00后”在恋爱态度、择偶标准和恋爱动机等方面的表现,从而进一步探索当前数字化社交对“00后”学生婚恋观的影响。

所获奖项:省级三等奖

项目名称:滇越铁路线性文化遗产的价值重构与创新性发展

(旅游管理学院与文化艺术学院联合组队项目)

团队成员:伍上旻言、郭星阳、张豪镪、杨小乐、李梦婷、史焱静、熊彩英

指导教师:焦云宏、苑文华、庄海萌

项目简介:聚焦滇越铁路百年跨国线性文化遗产,通过文献分析、网络文本挖掘及实地调研,构建“历史-文化-社会”多维价值体系。提出三大创新路径:技术赋能——运用数字孪生、VR/AR开发虚拟博物馆与NFT数字藏品,突破遗产展示时空限制;模式创新——设计“保护-开发-反哺”闭环机制,首创遗产认养、社区分红等可持续模式;跨国协同——推动中法越联合申遗,建立跨境文化走廊与国际保护协作机制。成果价值:形成“政策协同-商业创新-文化交流”三位一体发展范式,为边疆民族地区文化遗产活化提供可复制样本。

所获奖项:省级三等奖

项目名称:《云南非遗如何借助互联网手段实现“双创”》——以云南扎染调研为基础

团队成员:杨敏、杨顺虹、彭语瞳、龚玉婷、顾建豪

指导老师:李星光、彭钰博

项目简介:本研究聚焦非物质文化遗产扎染技艺,采用文献分析与案例研究法,探究

其当代活态传承路径。扎染作为传统印染技艺,蕴含深厚历史文化与艺术审美价值,

在纺织印染史及民族文化中意义重大,其独特工艺形成自然晕染艺术效果。

但在现代化进程中,扎染面临传承人群减少、生产效率低、传承模式受限等困境,互

联网时代也带来新挑战。对此,建议利用新媒体传播扎染文化,整合资源构建专业课

程体系,推动其与时尚、文创产业合作,以实现创新性发展与可持续传承。

所获奖项:省级三等奖

项目名称:数字化定制平台助力陶瓷非遗焕彩新生——基于云南陶瓷非遗的调研

(文化艺术学院与信息工程学院联合组队项目)

团队:聂忠贤、杨文怡、包昊、张晓彤、邵铦栩、张珂旖、彭旸、张玉荣、赵芷微、杨炅

指导教师:邓洁煌、孙培、李娜

所获奖项:省级三等奖

项目简介:本项目以云南陶瓷非物质文化遗产(如建水紫陶、傣族慢轮制陶等)的数字化保护与创新传承为目标,通过构建“意匠云陶”数字化定制平台,突破传统非遗传播的单向性与局限性。平台深度融合数字技术与传统文化,打造集文化展示、技艺传承、个性化定制、互动体验和社区交流于一体的综合性服务系统。基于对云南陶瓷非遗现状的深入调研,项目创新性地提出“感官-认知-操作-情感”四维设计模型,通过AR/VR技术实现沉浸式体验,并建立手工艺人、设计师与消费者的协作桥梁,形成“需求发布-创意设计-产品制作-市场推广”的完整产业链,为乡村振兴提供文化赋能方案,为同类非遗数字化传承提供可复制范式。